-

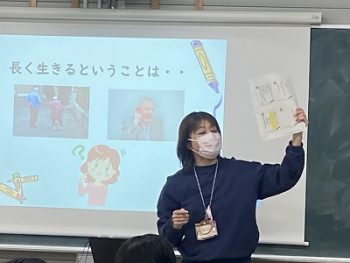

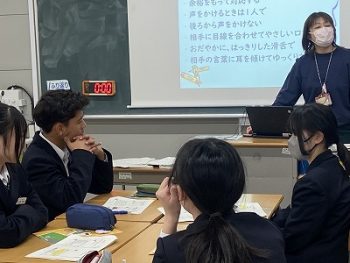

先週の子どもたちの頑張りをトピックスにて⑥【2月7日(金)(2年生すべてのクラス)地域連携事業として、川越中学校の「人権教育の一環として『高齢者の人権「認知症サポーター養成講座」』を受講しました!」】「認知症を知り、地域をつくる」、認知症の人たちと家族への応援者である『認知症サポーター』養成講座。川越町社会福祉協議会地域福祉係地域包括グループリーダーを講師としてお招きし、2年生5クラスを1時間ずつ授業実践をしていただきました!川越中学校の子どもたちが持つ、「優しさや素直さや人に対しての思いやりの気持ちなど、心のいっぱいの優しさ」を坂口さんの授業から、しっかりと引き出していただきました。

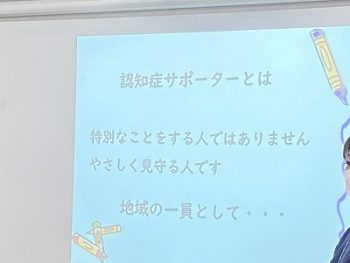

先週2月7日(金)2年生の5クラス分、すべてのクラスにおいて地域連携事業として「認知症サポーター養成講座」を開催しました。講師は、川越町社会福祉協議会地域福祉課地域包括支援センターの坂口グループリーダーにお越しいただきました。この取り組みは、認知症高齢者等にやさしい地域づくりのため、認知症に対する正しい知識を理解し、認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けをし、認知症の人たちと家族への応援者である「認知症サポーター」養成講座として開催しました。

コロナ禍明けの3年間、川越中学校では今年度も地域連携事業を推進しています。2学期には2年生を対象とした『食育学習』の取組の一環として、川越町健康推進課から管理栄養士と保健師を講師としてお招きして、『地域とともにすすめる「食育」』として、「みんなで実践!川越いきいき健康習慣・川越の健康ごはん習慣」というテーマのもと「食育講座」を実施しました。また、『川越町の防災』として、「非常食」を活用した調理として、川越町安全環境課にもバックアップをいただきました。そして、今回は第2弾として、同じく2年生を対象として、「認知症サポーター養成講座」を実施しました。

「川越町社会福祉協議会ってどこにあるの?」、「いったい何をしているの?」という内容からスタートをしました。川越中学校の目の前にある「いきいきセンター内」に事務局があること、デイサービス事業や介護予防教室、町ふれあい祭りなどを紹介していただきながら、(ふ)ふだんの (く)くらしの (し)しあわせを一番に考えて様々な活動をしていることなどを伝えていただきました。「超がつく、高齢化社会」がすすむ中、これからの川越町を支えていく中学生の生徒たちに、少しでも認知症のことを身近に感じてもらい、認知症になっても住み慣れた地域でくらし続けることができる街づくりの第一歩につながるといいなあという、講師の坂口さんの考えや、やさしくてあたたかな想いをいっぱいいっぱい聴かせていただきました。

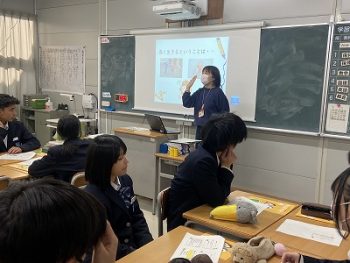

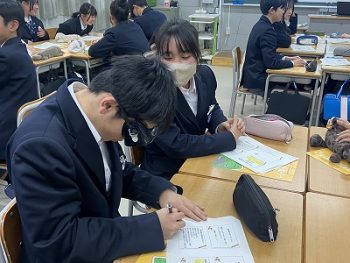

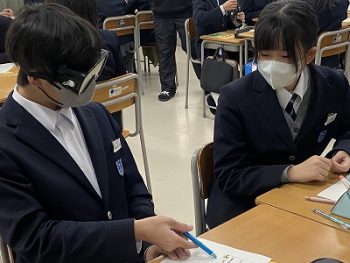

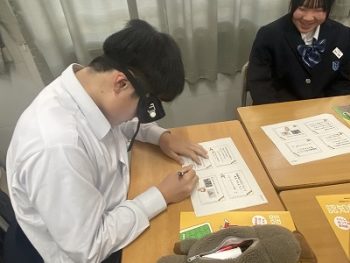

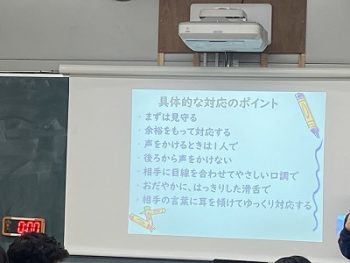

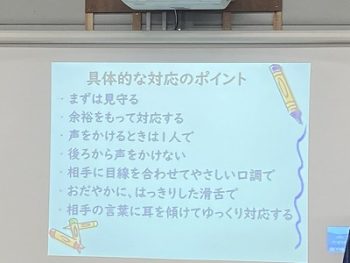

認知症のことが、わかりやすい言葉とわかりやすく可視化されたPowerPointにてさらに深く考えることができました。坂口さんには、川越中学校がすべての授業において大切にしている「学習班の学び合い学習」や「生活班での話し合い活動」をしっかりと取り入れていただきました。体験学習では、「視界が狭くなるメガネと耳栓」を使用した高齢者疑似体験に取り組んだりするグループワークを盛り込んだり、講座内容を大変工夫しながら子どもたちの興味と感心をギュっと引き付け、知識と体験とグループでの話し合いから認知症を身近なこととして感じることができた講座となりました。2年生5クラス5時間の講座を丁寧でわかりやすく伝え、教えていただいた坂口さん。本当にありがとうございました。1日に5クラス分の5時間連続で授業を担当いただきましたことあらためてお礼申し上げます。

川越中学校では、この「認知症サポーター養成講座」は、大切な授業での取り組みとして継続していきたいと考えています。その理由は、2年生の子どもたちの「授業の振り返り(一部抜粋ですが・・・)」からもハッキリとわかると思います。川越中学校の子どもたちが持つ、「優しさや素直さや人に対しての思いやりの気持ちなど、心のいっぱいの優しさ」を坂口さんの授業から、しっかりと引き出していただきました。今後も地域連携事業の1つとして、ぜひ、ご指導とご協力をよろしくお願い致します。

【2年生の子どもたちの「授業のふりかえり」から(一部抜粋) 2年生のすべてのクラスから抜粋しています】

■認知症のドラマとかでしか見たことがないからそんなに知らなかったけど、今回、耳や目の高齢者体験ができて、高齢者の方はこんな感じで毎日過しているんだということがわかって、貴重な体験ができたので良かったです。困っている高齢者がいたら、今までだったら、後ろから普通に声掛けしたり、家族とか友だちといたら、絶対何人かで助けに行っていたと思うけど、今日、勉強をして、「いきなり後ろからではなく、前から優しく声をかけて、目線を合せること。時には、見守ることが大切だとわかって、正しい知識を覚えれたのでこれからに活かしていきたい。高齢者の相手のペースに合わせてちゃんと向き合っていくことが大切だと思いました。

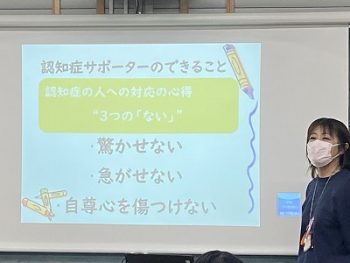

■今日の授業体験をして、高齢者がどれくらい生活しずらいかを知り、この状況で認知症にかかったらすごく不安になるのだろうと感じた。もし、周囲に認知症になった人がいるのなら、今日学んだ「3つのない(驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけない)」を意識して行動するべきだと思った。また、認知症の人の援助では、冊子に書いてあるとおりに温かく見守り、適切な手助けができるように、『認知症の状況を補う「杖」になるような行動』をすることが大切だと考えた。

■高齢者だから・・・、認知症だから・・・と言ってじゃまもののように扱うのではなく、いままで社会や私たちを支えてくれた人生の先輩としてリスペクトし、今度は私たちが支えていきたいです。認知症は年齢によるものだと思っていたけど、ショックなどの原因もあることがわかりました。私のお母さんが、病院で高齢者の方のリハビリをしていて、私もお母さんのように高齢者の方にも、子どもにもどんな人にも明るく接することのできる人になりたいと思いました。今日は貴重なお話をありがとうございました。

■川越町のふれあい祭りのボランティアに参加したときに、社会福祉協議会でやったのですが、みなさんとても親切な方たちばかりで、とてもボランティアの活動がやりやすく、とっても良い経験をさせていただきました。私もその姿を見習ってみんなに親切になりたいです。

■私の親戚に認知症のおじいちゃんがいて、最近は会っていないけど、今度会ったときは、今日知った「大きな声で話す」だったり、対応のポイントを意識してみようと思います。

■川越町社会福祉協議会と言葉は知っていましたが、具体的にどんな取り組みをしているのかは知らなくて、『普段の暮らしの幸せを実現するために、みなさんが働いてくれている』のだと知りました。「認知症サポーター」と1度聞いたとき、そんな資格やお仕事があるんだと思っていましたが、『誰でも認知症を理解して、接し方をいつもより丁寧にかつ優しくすることができたら、サポーターになれる』とわかって驚きました。驚いたと同時に、自分にもできることが大きく見えたような気がして嬉しい気持ちになりました。

小さい頃からお世話になった地域のおじいちゃん、おばあちゃんたちに、少しの恩返しではないけれど、小さなお話相手になれたらいいなあと思いました。

■正直最近は、じいじに話が伝わりにくくなってきて、少し強い声で言ってしまうことがありました。今までは一回言えば絶対に聴こえていた声なのに・・・と思っていたこともあったけど、今日の体験や話を通じて耳の聞こえずらさも少しだけわかったし、聞こえないことが一番悔しく感じるのは本人なのかなあと感じたので、これからは聞こえないことがあっても、「大丈夫!もう一回言うね!」という声をかけながら、こっちも、じいじに聴こえやすいようにハッキリとゆっくりと、楽しく話をしていきたいなと思いました。

■ぼくが今日の坂口さんのお話をきいて学んだことは、川越町の高齢者の方の『お世話』ではなく、『お手伝い』をしているということです。ぼくがデイサービスと言われてイメージするのは、『高齢者の方のお世話をデイサービスの職員の人がしている』です。でも今日のお話から『高齢者の方に寄り添い、話をして、高齢者の方たちができないところを職員の人がお手伝いするんだ』ということを学びました。

【写真は、2年生3組の授業の様子から】

2025年02月12日更新|学校の様子

学校の様子 [2025年2月]

カテゴリー

- 学校の様子 (4,220)

アーカイブ

最近の投稿

- 本当に安心しました!心配していた大雪の大きな影響もなく無事に1日の学校教育活動が終了をしました!【(1・2年生)学年末テスト1日目。3年生は午後から三者懇談会3日目】1・2年生の学年末テストも、3年生の三者懇談会もみんな真剣です。3年生の午前中の授業もあたたかい雰囲気の中、みんな一生懸命に取り組めています。 2025年2月19日

- 1・2年生「学年末テスト」まであと2日!【(1・2年生)本日より「学年末テストに向けた放課後の質問日(自主勉強会)がはじまりました!」『学年末テスト「2月19日(水)~21日(金)」まで』「テストに向けて頑張る」だけではなく、学年末テストに向けて『何を、どう頑張るのか』が大切です。川越中学校の放課後の質問日(勉強会)は写真のような様子で取り組んでいます!自主的に、自発的に子どもたちが「テストに向けて先生に分からないところを確認しながら勉強したい!」「勉強をしている中で疑問や質問が出てきたから教えてほしい!」「みんなと教え合いながらテスト勉強に取り組みたい!」・・・。そんな思いを持った子どもたちが、教科ごとの先生に質問をしながら一生懸命に学習に取り組んでいました!どの学年も、どの教科もみんなで教え合ったり、聴き合ったり、先生に積極的に質問したり、あたたかい雰囲気の中にもみんなで頑張る気持ちが伝わって来ました!明日は質問日(勉強会)の最終日です! 2025年2月17日

- 【6組のみんなで土作り、球根を植える作業からみんなで頑張ったチューリップの芽が春にむかって大きくなってきました!】立春が過ぎ、少しずつですが春の足音が近づいているのがわかります。寒波によって大雪の日もあったりしましたが、2月もあと2週間。まだまだ寒い日が続きますが、こんなところにも少しずつ春を感じます! 2025年2月15日

- 『成果を自信に!そして成長へ!』昨日2月14日(金)【『第38回 三泗地区小・中学校特別支援学級学習発表会(学習の成果をステージ発表と学習の成果を展示発表)』緊張の中でも、みんなで協力をして頑張りました!一人一人が大きな声で元気よく、日常の学習の成果を発表してくれました!】三泗地区小中学校の特別支援学級の子どもたちが日常の学習活動の成果をステージ発表と展示発表をすることにより達成感を味わうことを目的にした伝統のある発表会に参加しました!ステージ発表の様子はホームページにてお伝えすることはできませんが、展示発表の様子をしっかりとお伝えします!日々の授業や行事にしっかりと取り組んできた子どもたちのいっぱいの成長を感じとることができる発表であり展示内容でした! 2025年2月15日

- 今日2月14日(金)の授業を振り返ります!『川中の子どもたちと先生の頑張る姿から』【2年生(2年3組)「武道(柔道)」がはじまりました!】仮設校舎になってから2年生で初めて武道(川中では柔道に取り組んでいます)に取り組みました。仮設校舎にも『柔道』ができる教室があります。教室の名称は『武道場』。普段は吹奏楽部の練習場所としても活用をしています。2年生の子どもたちは「後ろ受け身」に取り組むため、ペア学習にて体ほぐしの一環としても楽しく授業に取り組みました。安全な受け身を身に付けるために課題を確認しながら授業を進めていきます。目線は帯へ! 2025年2月14日