HOME > 学校の様子

-

学校だより第47号(「第35回卒業証書授与式」旅立つ背中は僕らの「誇り」)

2025年03月13日更新|学校の様子

-

3月も中盤に入りました!川越中学校の新校舎建設も着々と進んでいます。新校舎へのワクワク感と旧校舎へのお別れ感と・・・。旧校舎敷地内で2ケ所だけ、こっそりと『水仙』が綺麗に咲いてくれました!【伝統と歴史のある川越中学校旧校舎の解体工事が日に日にスピードをあげて進んでいるように思えてしまいます】季節は早いもので3月の中盤。旧校舎から仮設校舎へ学び舎が移動して7ケ月。新しい学び舎での生活も子どもたちと先生方の一生懸命で日々本当に落ち着いた学校生活を送ることができています。そして、旧校舎ではどんどん解体工事が進んでいます。現在では北校舎がほぼ解体されています。次は南校舎の解体に移るのかなと思います。いまは、新校舎建設にむけてのワクワク感というより、お別れ感の方が大きいですね。

昨日3月12日(水)と本日3月13日(木)の午前中の新校舎建設解体工事に向けた現状の様子です。昨日は雨の中の写真ですので、なんだか寂しさが増してしまうような写真になってしまいました。しかし、建設にあたっていただいている工事現場の皆さんはじめ、交通誘導に当たっていただく誘導員の皆さまには、毎日、川越中学校の子どもたちが体育授業や部活動にて体育館・グラウンドに向かう際は、安全に誘導いただいています。心から感謝いたします。これからも川越中学校の子どもたちの安全・安心をお守りください。よろしくお願い致します。

川越中学校旧校舎で唯一2か所だけ、川越町の花『水仙』が咲いていいます。その1ケ所は、体育館・グラウンドに入るスペースに少しだけできたスペースにこっそりと綺麗に咲いてくれました!もう一か所は体育館の南側です。今年も綺麗な水仙が咲いてくれました!

2025年03月13日更新|学校の様子

-

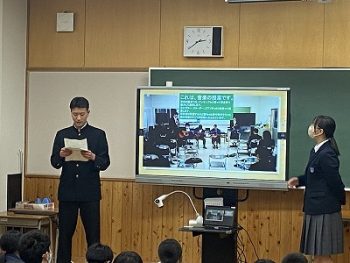

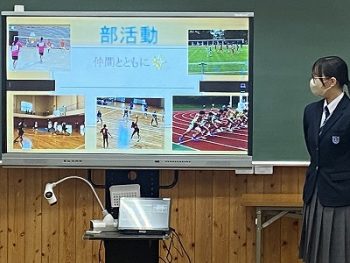

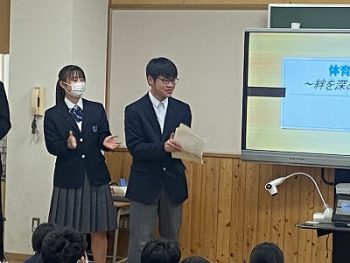

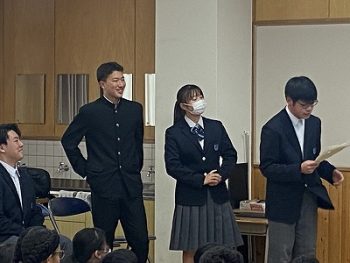

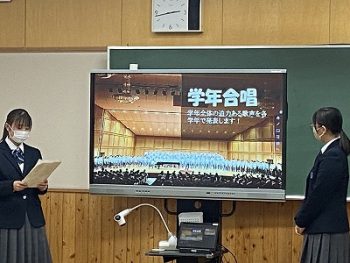

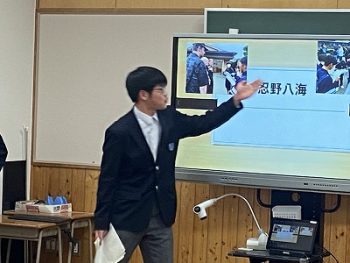

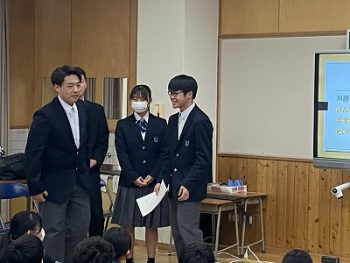

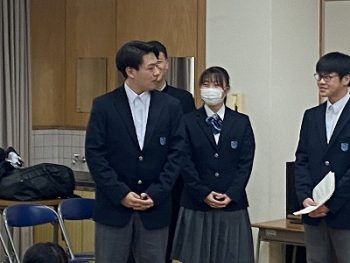

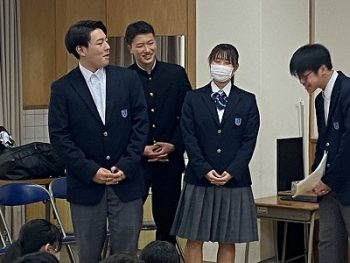

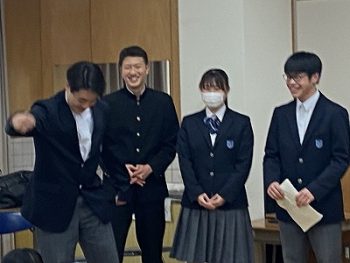

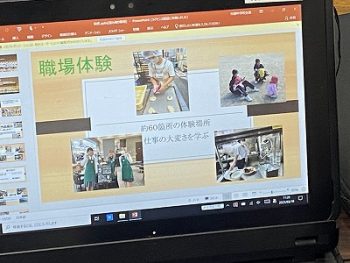

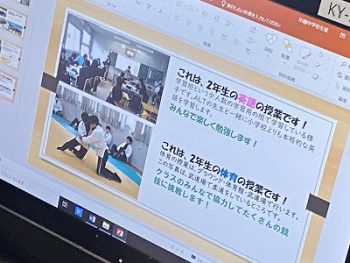

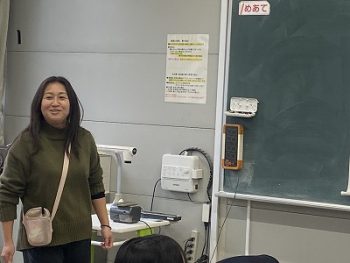

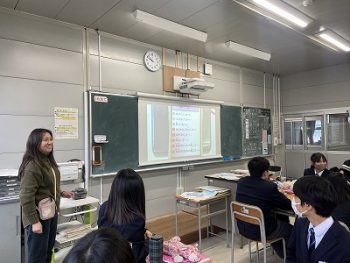

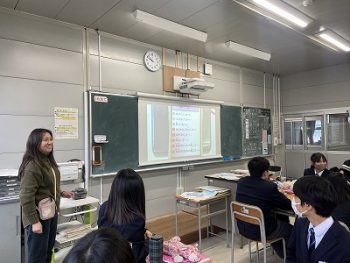

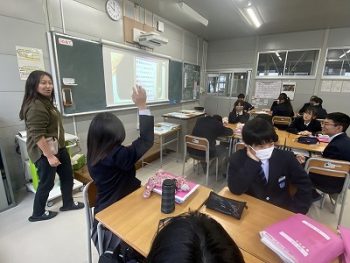

卒業式を終えた川越中学校3年生5名が川越南小学校訪問をしてくれました!【何よりも川越南小学校6年生のみなさんが中学生のおにいさん・おねえさんの中学校紹介を一生懸命にそして真剣に聴いてくれました!そして質問もいっぱいしてくれました!】南小学校6年生のみなさんのおかげで、初めて実施した「新入生に向けた中学校紹介ガイダンス」も無事終了することができました!ありがとうございました!そして3年生のみなさんも本当にありがとう!中学校生活を紹介するPC資料の内容も、紹介アナウンスもすべて3年生のみなさんが内容を話し合って、すべて手作りで取り組んでくれました!卒業式以前から、放課後の時間等を活用して着々と取り組んできました!ガイダンス当日の3月11日(火)の午前中までみんなで工夫しながら準備をしてきました!3年生の参加してくれたみなさんに感謝です!本当にありがとう!

川越南小学校6年生のみなさんの全力で一生懸命に話を聴く姿勢と、いっぱいの中学校生活にかかわる質問と、明るくあったかく、元気な姿が教室にいっぱい!そんな一生懸命な姿が、川越中学校3年生のおにいさん、おねえさんの緊張をほぐしてくれました!川越南小学校6年生のみなさん本当にありがとう!

昨日3月11日(火)の小学校時間でいう6限目の14時25分。川越南小学校に先週卒業式を終えたばかりの3年生5名がおじゃまさせていただきました。昨年度までは中学校授業体験を実施していましたが、今年度は初めて中学校3年生のおにいさん、おねえさんが中学校生活の様子をわかりやすいPC資料を作成し、アナウンス内容もすべて自分たちで一生懸命に考えて取り組んでくれました。そして、中学校紹介ガイダンスのあとは、『中学校生活にかかわる何でも質問コーナー』の時間をつくって、南小学校6年生のみなさんがいっぱい質問をしてくれました!

中には、中学生のおにいさん、おねえさんが質問の返事に迷ってしまうような場面があったときは、最初は中学校の先生に助けを求めるような場面もありましたが、それは初めだけ。写真でもわかるように、到着したころは緊張感いっぱいの中学生のおにいさん、おねえさんの顔の表情が、時間とともにどんどん笑顔がいっぱいで、みんなとってもあたたかく優しい表情で6年生のみなさんから受けるいっぱいの質問にも一生懸命に対応をしてくれました。

コンセプトは「中学校生活にワクワクできる、中学校生活が楽しみ!って思ってもらえる中学校紹介ガイダンス」です。そのようなガイダンスになるために、参加してくれた卒業生のみんなは、卒業式前の週から着々と準備をしてくれました。このようなみなさんの一生懸命な姿は、大切な川越中学校の後輩となる小学生6年生のみなさんにしっかりと届いたと思いますよ!みなさんしっかりと頑張ってくれました!本当にありがとうございました!とってもカッコよかったですよ。

このような貴重な経験をさせていただいた川越南小学校の校長先生はじめ6年生の先生方、本当にありがとうございました!そして、一生懸命に話や説明を聴いてくれた6年生のみなさんも本当にありがとうございました!卒業生のガイダンス準備を裏方としてしっかりと支えていただいた3年生の先生方にも感謝です。本当にありがとうございました!

来週は川越北小学校におじゃまします!よろしくおねがいします!

2025年03月12日更新|学校の様子

-

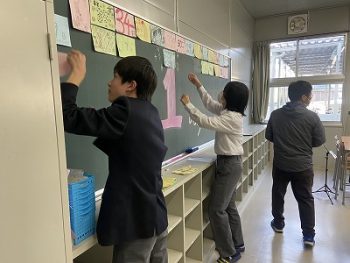

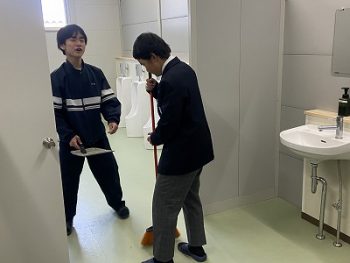

憧れの3年生の先輩たちが卒業しても2年生・1年生はみんな頑張っています!【3月10日(月)の全校清掃活動の様子から。3年生の教室も廊下もトイレも2年生・1年生の後輩がしっかりと掃除をしてくれています!】新しい清掃区域で、3年生の学年の先生とともに2年生と1年生の子どもたちが一生懸命に清掃活動に取りくんでいます!今日も頑張ってくれてありがとう!

本日3月10日(月)の15時30分頃の全校清掃の時間の様子です。川越中学校では、9月の仮設校舎に学びの場が移ってから大きく変わった全校活動があります。それは、毎日月曜から金曜日まで取り組んでいた全校清掃活動を『週に3回(月・水・金)に変更』としました。清掃回数は1週間に5回から3回へと少なくなりましたが、回数は減っても川越中学校の子どもたちの清掃活動への取り組みはずっとずっと一生懸命な清掃の時間として継続されています。

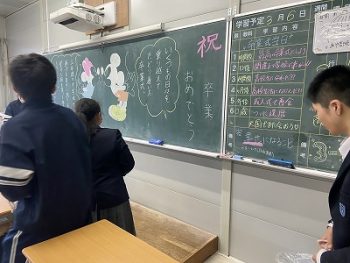

川越中学校の卒業式から4日間が経過をした今日3月10日(月)。3年生の先輩は三重県立高校後期選抜受検に頑張って取り組んでいます。川越中学校の2年生・1年生の後輩たちは、学年のまとめとなる授業に、そして清掃活動に一生懸命に取り組んでくれました。卒業式を終えた3年生の教室は、4つのクラスにもずっと卒業式に向けた綺麗な心のこもったイラストやメッセージでぎっしり。後輩たちは「黒板を消すのがもったいない!」「これ本当に消していいのかなあ?」という言葉が出るほど、3年生の教室にはまだまだいっぱい卒業式の余韻が残ったまま。

だからこそ、後輩たちは憧れの3年生のみなさんの教室掃除を一生懸命に頑張ってくれました!階段掃除も、トイレも教室も・・・3年生の先輩たちが毎日使っていた場所。先輩は登校しないけど、後輩はしっかりと先輩の学びの場所を綺麗にして引き継ぎます。今日も清掃活動をみんなで頑張ってくれてありがとう!3年生の皆さんも後期選抜お疲れさまでした!

2025年03月10日更新|学校の様子

-

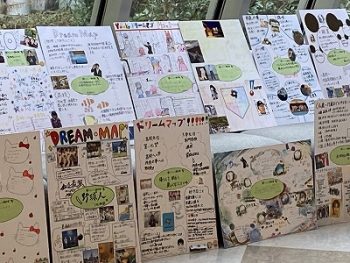

【明日と来週に控える『新入生に向けて中学校紹介ガイダンス』に向けた最終準備を3年生の6名代表者で実施をしました】「県立高校後期選抜入試日」の午前中を利用して、卒業生を代表して6名が『新入生に向けた中学校紹介ガイダンス』の作成準備をしています!卒業したばかりの3年生代表が川越北小学校と川越南小学校の6年生のみなさんに『新入生中学校紹介ガイダンス』を実施します。昨年度までは2月に『新入生中学校授業体験』を実施していたのですが、新校舎建設に伴ない今年度から中学校の子どもたち(3年生から代表して)が小学校に訪問をして、4月には新入生となる6年生のみなさんに中学校生活に少しでも安心して希望を持って登校してもらえるように紹介ガイダンスを初めて実施します!中学校の先生たちが説明するより、中学校の生徒たちが3年間の中学校生活で学んだことや感じたこと、頑張った行事の紹介などを生の声として届けてほしい、いっぱいの質問を受けてほしい、中学校の生活にワクワク感を持ってほしいという趣旨から実施することになりました!代表の6名のみなさん、よろしくお願いします!

本日3月10日(月)は「三重県立高等学校後期選抜」が実施されました。三重県内すべての高等学校で実施された「後期選抜」。川越中学校を先週卒業した3年生のみなさんも受検に臨みました。緊張の中でも、3年生のみなさんは今の全力を精一杯に出し切ってくれたことだと思います。「後期選抜」を受検した3年生のみなさん、本当にお疲れさまでした。今日は後期選抜受験問題の見直しをする時間にあてているかもしれませんが、今まで全力で頑張ってきた3年生の皆さんだからこそ、明日くらいはゆっくりと休んで、カラダもココロもしっかりと休ませてくださいね。

さて、みだしの言葉にも記しましたが、昨年度までは新入生となる北小学校・南小学校の6年生の皆さんを対象とした「中学校授業体験」を実施していましたが、新校舎建設にあたり今年度を機に、「新入生に向けての中学校生活ガイダンス」を両小学校に訪問させていただき実施することになりました。まずは、明日3月11日(火)の午後から川越南小学校に訪問をして、「中学校生活ガイダンス」を行います。これは、中学校の先生が小学校6年生の子どもたちに対して「中学校の生活を紹介」するのではなく、『中学生が小学校6年生のこどもたちに自分の言葉で語る中学校生活』として実施する初めての取り組みです。川越北小学校には、来週3月17日(月)の午後から北小学校にて実施いたします。

「中学校ガイダンス」に向けての取り組みは、本日3月10日(月)にはじめて取り組んだのではなく卒業式に向けた取り組みと並行して、卒業生である3年生の仲間の中から、進路実現に向けて決定した生徒のみなさんの中から6名が協力をしてくれるということで本日の午前中も登校をしてくれました。自分たちで役割分担をしながらパワーポイントで説明資料を作成したり、川越中学校の行事などを動画として紹介できるように取り組んだり・・・すべて子どもたちの手作りです。

川越中学校初めての取組みとして、どこまで来年度の新入生として入学をしてくれる6年生のみなさんに、川越中学校の様子が伝わるのかはわかりませんが、参加する6名の子どもたちがすべて手作りで気持ちを込めて作成したものであること。そして、司会進行も中学生の子どもたちが担当することに大きな意義と目的があること。次の写真では、あまり紹介できませんが、その一部だけピックアップして紹介いたします。この内容は、明日のホームページでも紹介させていただきます。

2025年03月10日更新|学校の様子

-

3月6日旅立ちの日に【感謝の想いがいっぱいつまった卒業式。『感謝』届け!卒業生の思い!在校生の思い!みんなが川中生で本当に良かったって思える卒業式!やっぱり「川越中学校は先輩の姿から学べる学校です」】旅立ちの日に。そして、今日から新しい出発です。3年生のみなさん、卒業おめでとう!3年生からの「川中は先輩の姿から学べる学校ですという、心のBATON」を2年生・1年生にしっかりとつないでくれました!「心のBATON」を2年生・1年生が確実に引き継いでくれると思います!期待しています!

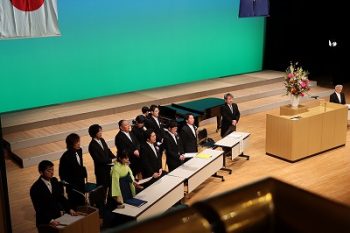

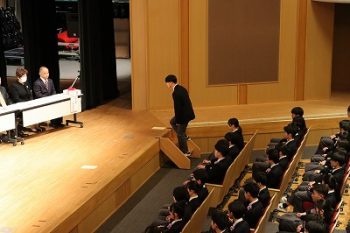

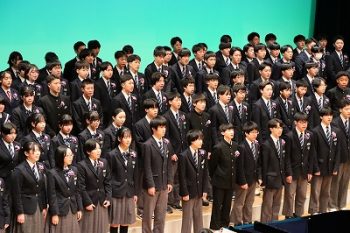

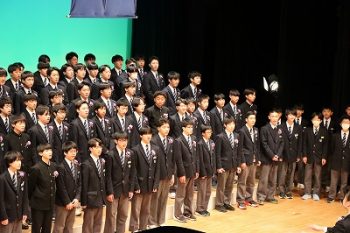

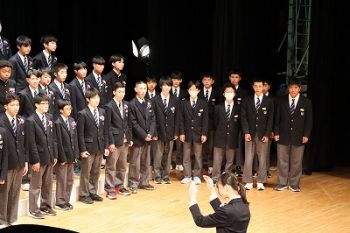

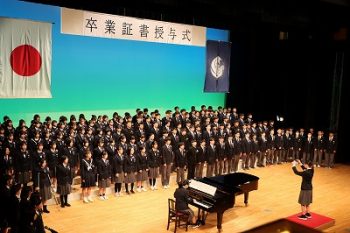

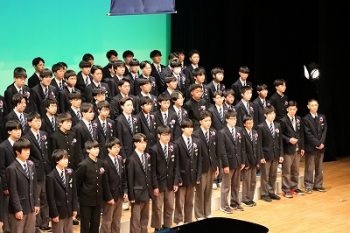

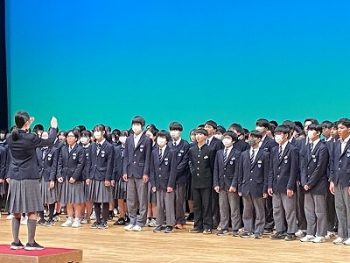

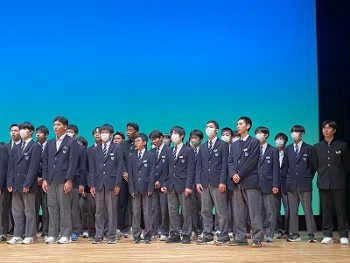

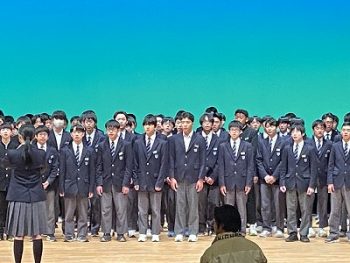

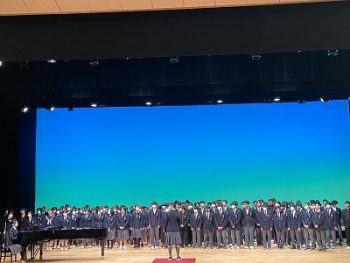

前日までの雨もあがり、寒さは残っていましたが、卒業式にふさわしい気持ちの良い青空が広がる天気に恵まれ、3月6日(木)第35回川越中学校卒業証書授与式を迎えることができました。新校舎建設にかかわり、今年度初めての「川越町あいあいホール」にて卒業式を挙行することができました。川越町城田町長様、川越町議会議員寺本議長、川越町区長会水谷会長、石川副会長をはじめ来賓の皆さまにご臨席をいただきました。また、教育委員の皆さまにも旅立っていく卒業生をあたたかく見守っていただきました。

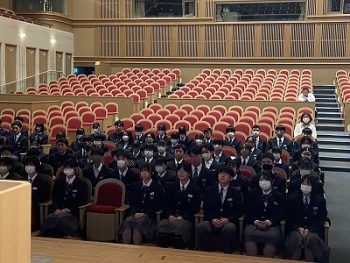

しかし、ホール内600席という限られた中での実施にあたり、保護者の皆さまを2名という人数制限と、在校生は生徒会は本部役員と各クラスの室長会のメンバーのみ参加としました。本来は、2年生・1年生が全員参加の卒業式を行い、後輩たちのいつも憧れの先輩である卒業生の立派な姿を目の前で見ることによって、次は自分たちが川越中学校を作っていく番だという思いと、先輩たちの想いを受け継いでいく目標となる先輩の姿を見て学ぶことができる卒業式としたかったのが本年です。しかし、卒業式を迎えるにあたり、2年生・1年生の在校生と教職員一同が心を込めてあいあいホールでの会場の準備や、仮設校舎何の3年生の教室や廊下の掃除、階段掃除、玄関掃除など、後輩たちそれぞれが今自分がお世話になった先輩のためにできることを一生懸命に考えて行動として思いをつなげてくれました。卒業式準備に参加してくれたみなさん本当にありがとう!一生懸命に取り組んでくれてありがとう!

川越中学校の先生方においては、すべてがいままでの体育館での卒業式から、新たな場所での卒業式ということで、卒業生の入退場の方法、導線はじめ、卒業証書授与の動き、場所、座席など・・・すべてが初めてということで、教頭先生と3学年主任の石川先生が先頭となり、3年生の先生を中心としてすべての先生方で新たな卒業式のカタチを創っていただきました。本当に感謝いたします。ありがとうございました。

卒業式に参加した在校生の言葉から(一部抜粋して紹介)。

◆私は卒業式に参加しました。まず、最初にその雰囲気に圧倒されました。先輩たちの表情から「絶対良い卒業式にする。最後をしめくくるいい式にしてやろう」という思いや、3年間の思い出を思い返したのか、涙を流すほどの思いが溢れてきました。先輩たちの表情を見て、私は、私もこれだけの思いが込み上げるような卒業を迎えられるような、濃い学校生活を送りたいと思いました。そのためにすべての行事を真剣にして、たくさんの仲間とたくさんの思い出をつくりたいです。答辞では、私たち後輩への思いがつづられていました。後輩への指示をどう出すのかたくさん考えてくれていたことを知り、すごく嬉しかったし、私も後輩のために全力を尽くせるような先輩になりたいと強く思いました。

◆私は1年後なっていた姿は自信のある自分です。理由は最近のことにあります。それは卒業式の在校生代表としての送辞の練習です。あいあいホールでの練習後、1回外で練習をしたとき、とある先生に言われました。「あなたは自分に自信がないよね」と言われて思いました。「あっ、自分は確かに自信がないな」と思いました。そこから「自分は自信がないのに送辞なんてできるのかな」と思ってしまったけど、先生方に「自分には自信があるんだ、自分に任せてもらえて良かった」と思ってもらえるようになろうと思い、全力で送辞にむけての練習して、やることができたなと思いました。そのような姿から、1年後は何をするにも、自信を持って全力で取り組めるように頑張っていきたいと思いました。今回の送辞でその目標に1つつながったので、これからも頑張りたいです。

◆会場に入った瞬間から緊張感がすごくて、3年生が入場してきたときに、その空気の倍の緊張感があったし、3年生の姿勢がとてもよかったと思った。卒業証書を受け取るときの返事がハッキリしていてすごかったです。歌声もキレイですごかった。最後の3年生代表の人の答辞のとき、その人の話し方がすごくて周りの人が一気に涙を流していてすごいなと思った。自分も3年生の人たちみたいに大きな返事ができか不安になったし、最上級生になる実感がわいた。自分はとにかく後輩に恥ずかしい姿を見せないように頑張りたいと思いました。

◆「卒業式に思うこと」。僕はクラス代表として卒業式に出ました。3年生は入場をしたときから泣いている人もいて、3年間の思いでが涙となって溢れてきたのかなと思いました。そして、今まで部活動の中でも、学校生活の中でも、リーダーとして引っ張ってもらたので、先輩がいなくなると考えると、悲しいなと思った。

卒業式のすべてが、3年生全員の気持ちと心がしっかりと表現、体現されていました。校長として、3年生全員の素敵な表情を見て、卒業証書を「おめでとう!よく頑張ったね!これからやよ!」の言葉とともに渡すことができたことに感謝しかありません。

こんなに素晴らしい会場で、こんなんに素晴らしい大役をさせていただくことに心から感謝いたします。本当に3年生のみなさん、素晴らしい卒業式をありがとう。在校生の後輩たちに素晴らしく、カッコいい姿を見せてくれてありがとう。全力で感謝の想いを込めて歌った感謝の歌、ありがとう。保護者の皆さまにも、3年生みんなの感謝の想いはしっかりと届いていたと思います。最後まで、3年生のみなさんは、後輩から尊敬される存在であり、いつも憧れの先輩でした。みなさんの卒業式での姿は、言葉がなくても後輩にはしっかりと感謝と後輩に託す想いが伝わったと思います。

午前の卒業式だけではなく、川越中学校の卒業式は午後からも挙行させていただきました。午前の卒業式には参加できなかった仲間もいます。それでも午後からの卒業式には全員が参加できる時間と、参加できる場所において参加してくれました。校長としてみんなの一人一人の素敵な表情の笑顔をお顔を見て、卒業証書を一人一人に渡すことができて感無量です。午前の部の卒業式に参加した皆さんにも、午後からの卒業式に参加したみなさんにも、3年間の一人一人ができる一生懸命をいっぱい見せてくれたこと、元気にそれぞれが登校をしてくれたことに、「ありがとう!」を伝えさせてもらいました。

伝統と歴史のある川越中学校旧校舎の最後の卒業生でもあり、仮設校舎初めての卒業生でもある3年生のみなさん。本当に3年間よく頑張ったね!本当にあたたかくて優しいみなさんでした。これからの新たな生活にも期待をしています!そして、少し落ち着いたら、みなさんの大事な学び舎であり、心の居場所である川越中学校に帰ってきてね!

【保護者の皆さま】

あらためて、お子さまのご卒業おめでとうございます。お子様の健やかな成長を願って、今日まで支えてこられた皆さまには感謝の言葉しかありません。そして、3年間の本校の教育にお寄せいただきました、ご協力とご支援に心から感謝をし、心からお礼申し上げます。本当にありがとうございました。これからも、大切な川越中学校の子どもたちをあたたく見守ってください。そして、応援をしてあげてください。そして、大切な川越中学校を支えてください。よろしくお願いいたします。

2025年03月8日更新|学校の様子

-

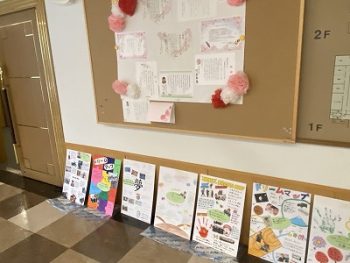

川越中学校として初めて「川越町あいあいホール」での卒業式のイメージを持ってもらうことを、このHP配信でご理解していただければ・・・【卒業式前日。当日参加しない2年生・1年生がチカラを合せて卒業式の会場づくりと校舎内の清掃を頑張ってくれました!みんな本当によく頑張ってくれたね!ありがとう!】2年生・1年生のみなさんが、卒業式の会場準備や校舎内清掃、そして、明日の卒業式の答辞練習も頑張って取り組んでくれました!

本日3月5日(水)の午後からは、2年生・1年生の在校生が、明日の卒業式に向けて、初めて使用する「あいあいホール」の会場設営や仮設校舎内外内外の大掃除を積極的に取り組くんでくれました。2年生は、あいあいホール内のステージ設営などの細かなところまで分担しながら一生懸命に取り組んでくれました。1年生のみなさんは、仮設校舎内の3年生の教室掃除やトイレ掃除、全校の玄関掃除などにみんな一生懸命に取り組んでくれました。2年生も1年生もみんな良い顔の表情をしています。本当に誰一人嫌な顔をしている人はいません。先生の指示を受けながら取り組む人、先生の指示がなくても仕事を見つけて頑張る人。先生たちも職員室に残っている人はいません。そのおかげで、立派な卒業式会場ができあがりました。学校中がピカピカになりました。

理由は、みんなが感謝の気持ちが溢れる卒業式にしたいという強いが一番にあるから。卒業式に参加する在校生は、2年生と1年生の生徒会本部役員のみなさんと各クラスの室長会となっているため、大半の1年生は卒業式に出席できません。だからこそ、今日の大掃除や会場準備でいっぱいの有志が集まり、全力で大掃除に取り組むことで、感謝の気持ちを伝えようとしたのだと思います。2年生、1年生、そして先生方。本当にありがとうございました。川越中学校みんなで、明日の卒業式に向けて頑張った1日でした。

このホームページの内容は、明日の卒業式をはじめて「川越町あいあいホール」をお借りして実施するため、会場内のイメージを持ってもらうための内容でもあります。何よりも保護者の皆さまには、座席数の関係で各ご家庭2名までという人数制限をせざるをえないため、本当に申し訳ございません。保護者の皆さまの座席は、ホール中央のスペースから上段及び2階席すべてとなります。保護者座席のクラス指定はございません。すべて自由席となりますので、できるだけ、中央奥からおつめになってお座りください。とにかく初めてのあいあいホールでの卒業式です。本日は配付させていただきました「学校だより第45号」にもお伝えいたしましたが、時間がなかなか読めない所もあります。本日の学校だよりをぜひご参照いただきますようによろしくお願い致します。

2025年03月5日更新|学校の様子

-

いよいよ明日3月6日(木)川越中学校第35回『卒業証書授与式』【伝えよう!『感謝』届け!卒業生の思い!在校生の思い!みんなが川中生で本当によかったって思える卒業式に・・・】新校舎建設にあたり、川越町生涯学習課に無理をお願いし、川越中学校で初めての「川越町あいあいホール」での卒業式をおこないます。全体を通しての卒業式リハーサルは今日が最初で最後。今までと比べ圧倒的に少ない事前練習でしたが、3年生の堂々とした、整然とした、凛とした姿で卒業式の前日リハーサルに臨んでくれました。2年生、1年生のみなさんは生徒会本部役員と各クラスの室長さんだけが参加をします。少ない在校生にも、先生たちにも、そして保護者の皆さまの心と記憶に残る卒業式にみんなで創り上げようね!

卒業式を明日に3月6日(木)に控え、川越中学校では、本日の2限目・3限目・4限目に最初で最後の卒業式の全体リハーサルに取り組みました。3年生だけの全体リハーサル。川越中学校の新校舎建設に伴ない、今年度、来年度の卒業式は体育館ではなく「川越町あいあいホール」にて実施します。9月2学期初めから仮設校舎での学びがスタートしてから7ケ月。川越町教育委員会学校教育課、生涯学習課の支援を最大に受け、川越中学校文化祭をはじめ、いのちの大切さを考える講演会など多くの学校行事のたびに、「川越町あいあいホール」を借用させていただいてきました。明日の卒業式もそして、令和7年度の入学式も無理をお願いし、会場として使用させていただくことになりました。

「川越町の子どもたちのために・・・」といつもこのような素晴らしい会場使用に多大なるご支援とご協力いただくことに、心から感謝を申し上げます。写真でもわかるように「川越町あいあいホール」は川越町が県内外に誇れる素晴らしい設備等の揃った施設であります。だからこそ、川越中学校の子どもたちの(川越町の子どもたち)の教育活動が、本当に多くの関係機関のみなさまはじめ、保護者の皆さま、地域の皆さまからの支えがあるからこそ、より充実した教育活動につながっています。そして、明日の卒業式が校舎建設工事の横で実施するのではなく、落ち着いた環境の中で、集中して卒業式が実施できることに心から感謝いたします。本当にありがとうございます。

明日の卒業式はホール内の600席という座席数の関係上、保護者の皆さまには各家庭2名までという人数制限をさせていただきました。また、在校生は2年生・1年生の生徒会本部役員さんと各クラスの室長さんのみの参加となります。先輩と後輩が一緒の空間で取り組む最後の大きな行事ですが、参加する代表の在校生の皆さんは、卒業をする3年生の先輩の一生懸命で凛とした姿を目に焼き付け、しっかりとこれからの川越中学校の学校づくりに役立ててほしい、つないでほしいと思います。

在校生の2年生・1年生が卒業式に参加することは私たちの希望であり未来です。卒業式での3年生の姿を目の前で見ることによって、2年生の後輩には言葉以上に伝わるメッセージがいっぱいあると思います。憧れ、尊敬、信頼、目指すべき道でもあると思います。2年生の参加するみなさん、そして1年生の参加するみなさん。明日の卒業式。しっかりと目に焼き付けてくださいね。みなさんの心にしっかりと残してくださいね。いつだって、どこだって、川越中学校は先輩の姿から学べる学校です。明日の卒業式には、その答えがあると思います。

3年生のみなさんいよいよ明日が卒業式。それぞれの思いをしっかりと卒業式の姿に現してほしいと思います。今日の最初で最後のあいあいホールでの卒業式全体リハーサル。3年生の一人一人がしっかりと目的意識と自分自身の思いを持って参加してくれました。担任の先生から呼名されたときの「ハイ!」とおおきな返事。とってもよかったですよ!みなさんの大事な大切な名前を担任の先生から呼名されて、今日以上に大きな声で「ハイ!」と返事をしてくれたら、保護者のみなさんは本当に嬉しいと思うよ。そして、式歌合唱の『時の旅人』、感謝の歌の『この地球のどこかで』を心をこめて力いっぱいに歌ってほしいと思います。これも保護者の皆さんへの、3年間のお礼と、感謝の気持を表すものだと思います。今日の練習のようにね!

明日の卒業式も頑張れ!堂々と胸を張って!川越中学校3年生!ファイト!

2025年03月5日更新|学校の様子

-

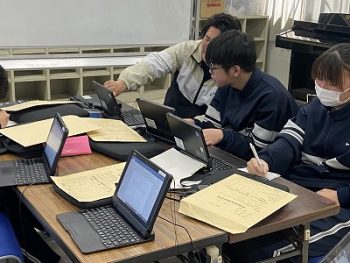

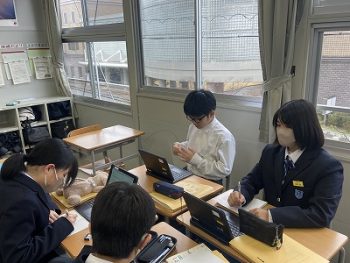

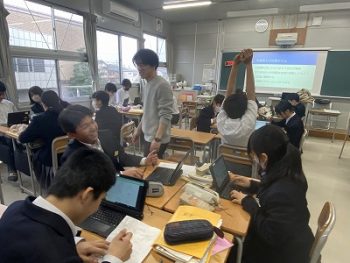

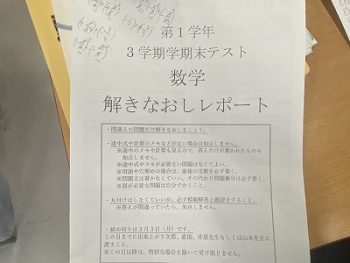

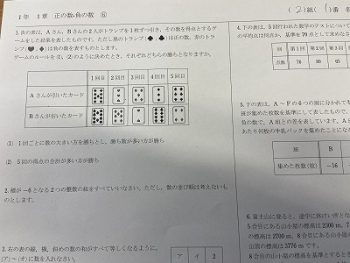

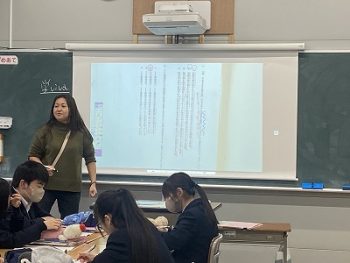

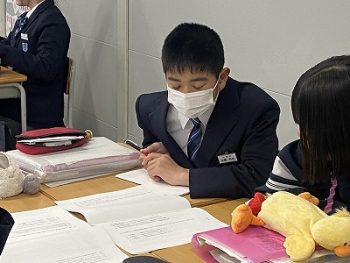

3月3日(月)川越中学校の『わかる・できたと思える授業№②』学び合う授業づくりによって、誰も一人にしない授業をすすめます!【1年2組の数学授業の様子から。1年間の教科書履修範囲がほぼ終了していることからも、1年間の数学授業の振り返りを1クラスにして学び合いの授業として取り組みました!】普段は習熟度別少人数授業として、数学クラスを標準コースと基礎コースに分かれて取り組んでいますが、1年間の授業内容の復習と振り返りを実施しているため1クラスに合体をして学び合いの授業を実施しました!対話的な活動を楽しそうに、班みんなで、隣の人と意見を出し合い課題解決に向かう学習は、誰一人数学の授業をあきらめている人はいません!みんなが一生懸命に学びに向かって頑張っています!

本日3月3日(月)の2限目の1年2組の授業は数学です。川越中学校入学後、6月から『習熟度別少人数授業』として、数学クラスを「標準コース」と「基礎コース」に分かれて取り組んできましたが、1年間の数学教科書の履修範囲がほぼ終了していることもあり、1年間の授業内容の復習と振り返りを徹底して取り組んでいます。いつもは少人数授業を2クラスに分かれて実施している1年生の授業を、今週は1クラスに合体をして学び合いの授業を実施します!対話的な活動を楽しそうに、課題を出された内容について、学習班での学び合い授業を1時間継続して実施しました。

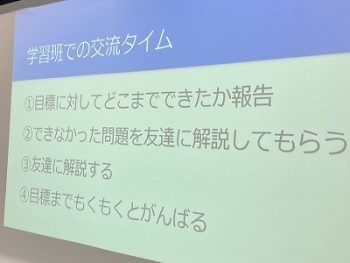

写真にも紹介しているように、『学習班での交流タイム』として学び合い学習をすすめています。

①目標に対してどこまでできたか報告。

②できなかった問題を友だちに解説してもらう。

③友達に解説する。

④目標までもくもくとがんばる。

このように、学習のめあてをを明確にして、1年2組の子どもたちは、課題である『数学解きなおしレポート』にそって、タブレットを活用しながら授業を進めていきます。授業担当の井原先生と山本先生は子どもたちの学習活動に机間巡視をしながら、つまづきのある子どもたちに寄り添いながら丁寧な対応をしてくれます。生活支援員の片山先生、本日は1年2組の担任の村﨑先生も数学授業に参観しています。昨年度まで小学校6年生の担任をしていた村﨑先生もいつの間にか、参観から指導者に変わっていました。

先生方の丁寧な関わり方によって、そして、学習班で一緒に課題解決をしていくことによって子どもたちは「全員が数学授業に参加し、誰一人数学の授業をあきらめている子ども体はいません!」。これは、川越中学校が大切にしている『わかる・できたと思える授業』です!1年2組の子どもたちの一生懸命な姿に感心するばかりです。これは、1年2組だからこそ・・・ではなく、1年生のすべてのクラスの授業が、今、このように学習班での活動がしっかりと成立する学び合い学習へと発展しています。

2025年03月3日更新|学校の様子

-

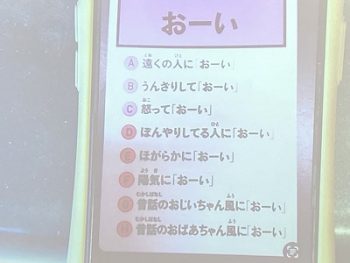

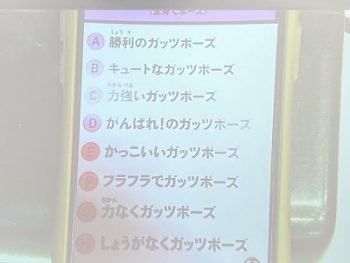

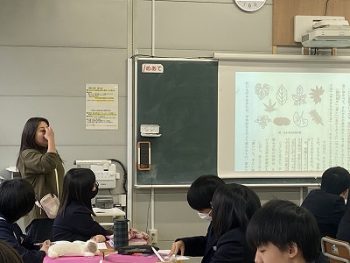

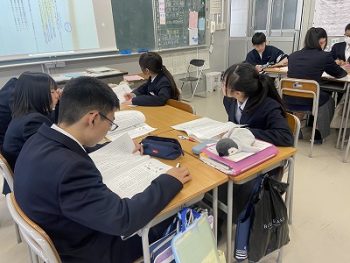

3月3日(月)川越中学校の『わかる・できたと思える授業№①』学び合う授業づくりによって、誰も一人にしない授業をすすめます!【2年5組の国語授業の様子から「授業の導入として本日はSSTを実施しました!」」】国語授業で対話的な活動を実施するうえで、活動のはじめにSST(ソーシャルスキルトレーニング)を組み込みました。2年5組の子どもたちは学習班にてテーマに沿って対話的な活動を楽しそうに、班みんなで意見を出し合う活動を行いました!そして、頭と言葉をほぐしてからは、『令和7年度に向けた全国学力学習状況調査にかかわる国語の練習問題に取り組みました』。

週が明けて今日から3月の授業に入りました。3月の授業を紹介するホームページの1回目は、2年5組の国語授業の様子を紹介します。1年間の国語の教科書履修範囲はほぼ終了し、今日の国語授業の内容は2つ。①国語授業におけるSST(ソーシャルスキルトレーニング)を取り組もう! ②来年度の「全国学力学習状況調査」に向けた練習問題に取り組もう!です。

3月3日(月)の2時間目2年5組の国語の授業を参観させてもらいました。授業担当は小林先生です。国語授業におけるSSTは最近の国語授業ではどんどん実践されはじめている内容です。『対話的な活動』においての段階的な活動の工夫としてSSTを取り込んでいるようです。SSTを取り組むことによって、国語授業に必要な、『傾聴・承認の態度を育み、話しやすい共感的人間関係づくり』の中で、「情緒的な安定」を認知させ、主張するチカラ、協働するチカラを高めること。その中で意見交流の時間を費やしていく中で、学びを深めていきます。

授業担当者の小林先生から、課題が出され、その課題に対して学習班の中で意見交流を深めていきます。意見を伝える際には、『自分の考えに根拠を持って、自身を持って伝えること』。これは、授業の中でも「自己効力感の高い生徒」を育てるために有効だと伝えされています。何よりも2年5組の強みでもあり、2年生全体での強みでもある、学年全体のあたたかさと優しさが国語の授業内おいてもしっかりと伝わってくる授業の様子でした!写真のようにみんな一生懸命に取り組んでいます。そして、どの班活動も笑顔がいっぱいです。

SSTでコミュニケーションを班員といっぱいとってからは、来年度の「全国学力学習状況調査」に向けた練習問題にクラス全員で取組みました。5組のみんなはしっかりと切り替えて、学習班で意見交流をしながらも一生懸命に取り組んでいます。先週の金曜日には、「数学」の全国学調の練習問題にも学年全員で取り組みました。数学での取組は体育科授業担当の田中先生に対応いただき感謝します!子どもたちはみんな一生懸命に授業にみんなで参観しています!

2025年03月3日更新|学校の様子