HOME > 学校の様子

-

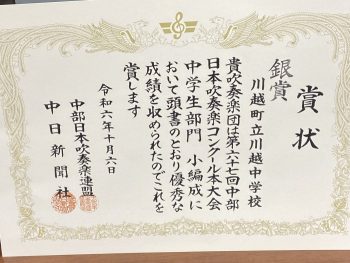

【第67回 中部日本吹奏楽コンクール本大会で「堂々の銀賞!」。中部日本9県から各県を代表して出場をした13校の中での本当に素晴らしい銀賞です!】川越中学校吹奏楽部の活躍!川越中学校から三重県金賞、三重県代表として出場をした中部日本大会本選。バレエ音楽「青銅の騎士」の演奏がコンクールの回数を重ねるごとに、どんどん楽曲が洗練され、曲の美しさが増していくのがわかります。石川先生が言う、「この曲には本当に時間がかかります」という意味がわかってきたように思います。それだけ、川越中学校吹奏楽部が全力でチャレンジをしている今年度に納得です!さあ、次は『第30回 日本管楽合奏コンテスト(全国大会出場!)』です。頑張れ川越中学校吹奏楽部!ファイト!

第67回 中部日本吹奏楽コンクール本大会が本日10月6日(日)豊田市民文化会館にて開催されました。中部日本吹奏楽連盟及び中日新聞社主催の本大会は、中部日本地区の9県からの優勝校と、昨年度優勝地区は3校、そして開催県は2校というように、非常にレベルの高い各県のトップが集う伝統のある大会です。この大会には川越中学校吹奏楽部は30名以下で編成する小編成として出場をしています。

先の「中部日本吹奏楽コンクール三重県大会」において、『金賞 三重県代表』に選出され、本日のコンクール本大会に出場をした川越中学校吹奏楽部。昨年度は出場できなかったこの大会に、三重県代表として出場をした吹奏楽部の大きな目標としていたコンテスト本大会。各県の優勝校が一堂に集うこの大会だけあって本当に演奏レベルの高い大会です。

【川越中学校 課題曲】

■アメリカン・ウエイ・マーチ(作曲 K.L キング)

【川越中学校 自由曲】

■バレエ音楽「青銅の騎士」より(作曲R.グリエール 編曲は顧問の石川 佳典先生

【指揮者】

■顧問の石川 佳典先生

川越中学校吹奏楽部の今年度のコンクール楽曲は、バレエ音楽「青銅の騎士」です。みだしの言葉にも記しましたが、この演奏がコンクールの回数を重ねるごとに、どんどん楽曲が洗練され、曲の美しさが増していくのがわかります。石川先生が言う、「この曲には本当に時間がかかります」という意味が、三重県大会・東海大会出場によって毎回素敵な演奏を聴かせてもらうことにより、わかってきたように思います。それだけバレエ音楽は難しい楽曲であり、川越中学校吹奏楽部が全力で新たにチャレンジをしている今年度に納得です!

さあ、次は『第30回 日本管楽合奏コンテスト(全国大会出場!)』です。昨年度に引き続きの出場です。さあ、吹奏楽の今年度もしめくくりの時期を迎えます。頑張れ!川越中学校吹奏楽部!ファイト!

吹奏楽部のみなさん、いつも素敵な心に響く演奏をありがとう。10月24日(木)は川越中学校文化祭当日です。吹奏楽部の1年間積み上げてきた演奏を、川越中学校の生徒、教職員、保護者の皆さま(文書提出をいただいた希望者のみとなります)に直接聴いてもらえる機会があります。演奏も心も成長をした吹奏楽部のみなさんの発表をみんな心待ちにしていますよ!

保護者の皆さま。毎回のコンクール、大会ごとに同様のことをお伝えしておりますが、本日も大会会場までお越しいただきありがとうございました。川越中学校のすべての部活動及び設置外活動等で頑張る子どもたちが、一生懸命に全力で頑張れる、打ち込める環境をつくっていただいているのは保護者の皆さまのおかげです。いつも本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。ありがとうございました!

そして、吹奏楽部の演奏、コンクール、大会出場を毎回毎回支えていただいている川越町内の『伊井運輸社長様』。いつも本当にありがとうございます。土曜日・日曜日・祝日にあたり、いつも川越中学校吹奏楽部が頑張れる環境を、楽器運搬という重要で大切なことをいつも引き受けていただき心から感謝申し上げます。本当に1年間ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

2024年10月6日更新|学校の様子

-

川越中学校吹奏楽部「川越町城田町長への表敬訪問」で激励のあたたかい言葉をいただきました!明日10月6日(日)『第67回 中部日本吹奏楽コンクール本大会』に三重県代表(金賞:優勝受賞)として出場をします!いつも通り、心に響くメロディーと心で奏でる演奏で会場を魅了してくださいね!頑張れ川越中学校吹奏楽部!ファイト!

『川越中学校吹奏楽部「第36回中部日本吹奏楽部コンクール本大会」出場に向け、川越町長を表敬訪問しました!』 (3年生2名。顧問の石川先生が参加)。川越中学校吹奏楽部は、9月に開催された「中部日本吹奏楽コンクール三重県大会」にて「金賞(優勝)」そして「三重県代表」を受賞しました。「三重県代表(小編成の部)」として、明日10月6日(日)に愛知県豊田市で開催される『中部日本吹奏楽コンク-ル本大会』へ出場します。

大会出場に向けて、昨日10月4日14時から川越町長への表敬訪問に行かせていただきました。城田町長より、大会に向けての激励のお言葉をいただきました。いままでの吹奏楽部が出場したコンテストや大会出場についてもお褒めのお言葉をいただきました。お言葉の中には、「川越中学校吹奏楽部は、川越町といえば川越中学校吹奏楽部といわれくるらいの強豪校になってきたと思う。川越町の代表としても頑張ってきてほしい!」という大変嬉しい激励のお言葉をいただきました。城田町長様、大変お忙しい中、本当にありがとうございました。 大

本大会は三重県・愛知県・岐阜県・静岡県・長野県・石川県・富山県・福井県・滋賀県の8県からそれぞれの県代表が集まる大きな大会です。三重県代表として、川越中学校代表として、いつも通りの心に響く、すてきな演奏を、すてきなメロディーを会場いっぱいに響かせてくださいね。頑張れ!川越中学校吹奏楽部!ファイト!。

2024年10月5日更新|学校の様子

-

2年生職場体験学習から1週間が経過しました!【2年生「職場体験学習(9月25日(水)~26日(木)」の振り返り】2年生のみんなは”働く”ということ通して、「貴重な経験と大切な学習」をさせていただきました。ご指導とあたたかい関わりをしていただきました「61の受け入れ施設」の皆さま、担当者の皆さま、本当にありがとうございました!そして、子どもたちの学びを後押ししていただいた保護者の皆さま、ありがとうございました。】

【川越中学校「学校だより第24号」(2年生職場体験学習での学びと3年生法教育での学び)】

学校だより第24号(2年生職場体験学習での学び 3年生法教育での学び)

2年生の「職場体験学習」が先週、無事終了をしました。ケガや事故等がなく、安心・安全な職場体験学習が無事終了することができたのも、ひとえに、61もの受け入れ施設(昨年度は58の施設)の皆さま、担当をしていただいたみなさま、そして、子どもたちの頑張りを後押ししていただいた保護者の皆さまのおかげだと思います。本当にありがとうございました。感謝とお礼の言葉しかありません。貴重な体験をさせていただいたことに心から感謝をいたします。

昨年度、現中学校3年生が2年生のときに、コロナ禍明けで4年ぶりの取り組みとして実施した「職場体験学習」。昨年度に続き、2年連続で地域のみなさまのチカラをお借りして「職場体験学習」を実施しました。キャリア教育としての丁寧な学習を積み重ねて当日を迎えました。

受け入れをいていただいた61の施設への事前訪問での打ち合わせ。子どもたちの安心・安全を第一に考えた取り組み、体験先として保護者の皆さまへの依頼。「キャリア教育」や「学級通信」等での、職場体験学習に向けた意識付けや心構えなど、「大切な学習の場」としての職場体験学習を大事に取り組んでいただきました。先生方が大切にしてきた「生き方学習」としての学びの積み重ね、受け入れ先の皆さまのあたたかなご指導と丁寧な関わりによって、子どもたちは、貴重な体験を通じて、働くということをしっかりと学ぶことができたと思います。先生方、受け入れ先の皆さま。本当にありがとうございました。

2年生の子どもたちは、この職場体験学習を「どう次につなげていくのか」を考えてきました。「個人新聞」としてしっかりとまとめてくれました。「この貴重な学びの場としての2日間を、これからどういかし、つなげていくのか」が大切になります。61もの受け入れ先のみなさんが、どのような思いでみなさんを職場体験学習(学びの場)として受け入れていただいたのか。日々の大変忙しい日常の業務の時間を、みなさんのためにあたたかいご指導をいただいたことをみなさんはどう受け止めるのか。感謝の気持ちを大切にして、明日からの振り返りにつなげてほしいと思います。先週のことですが、2年生のみなさん!2日間本当に頑張ったね!お疲れさまでした!とっても良い経験と学習をさせてもらったね!

【学校だよりにも記載しましたが、「職場体験学習」を通して嬉しいお話を聴かせていただきました!内容は、川越南小学校に職場体験学習で2日間お世話になりました、川越南小学校の校長先生から聴かせていただいた内容です。詳細は以下の通りです。】

小学生低学年の保護者の方から連絡帳の中で、このような言葉が記してあったとのこと・・・。

昨日自宅に帰ると、子どもが泣いていました。「どうしたの?」って話を聴いてみると『中学生のお姉ちゃんたちが、明日から小学校に来てくれない!』ということでした。

川越南小学校でお世話になった4名の体験中の姿を2日目に見させてもらいました。休み時間に小学校低学年の子どもたちと全力で向き合い、全力で鬼ごっこをしたり、全力で遊ぶ姿を見守ることができました。そんな姿を見ていたので、南小学校の保護者の方からの言葉は本当に涙が出るくらい嬉しく、心に響く内容でした。きっと、小学校低学年の子どもたちにとって、職場体験学習で初めて出会う中学生のお姉ちゃんとの出会いと関わりが、本当に心でつながる出会いだったんだと思います。ありがとうございました。

2024年10月5日更新|学校の様子

-

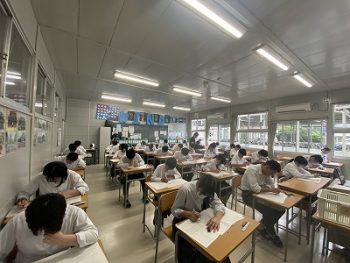

先週の振り返りから【2学期中間テストが終了をしました!】10月7日(月)から「テスト返し」がはじまります。テスト結果・点数はもちろん大切なことですが、その点数で一喜一憂(いっきいちゆう)するのではなく、このテストの意味(どれくらい学習してきた内容を理解できたかを図るもの)をしっかりと理解し、「テストを宝物」にしよう!今まで学んだことがしっかりと詰まっているテスト。理解したことも理解できていなかったことも詰まっています。だからこそ今後の自分の学習につながる「テストを大切な宝物」にして月曜からの授業にしっかりと活かしていきましょう!期待しています!

一昨日10月3日(木)と昨日10月4日(金)の両日、「2学期中間テスト」が行われました。10月7日月曜日からはテスト返しがはじまります。1年1組担任の伊藤先生が毎日発行している「1年1組学級通信」にも記載されていた言葉。「テストを宝物に!」。本当にそう思います。テストの結果、点数にこだわるのはもちろん大事ですし、目指すべき目標でもあります。しかし、それだけではなく、2学期の中間テストの解答用紙と問題用紙を大切に持っておくこと。ファイル等によって大切に持っておくことで、いままで学んできたことの「振り返り」や「復習」ができます。取っておくだけではなく、このテストを「どのように活用していくか」が大切になるのです。だからこそ、「テストは大切な宝物」という伊藤先生の言葉に納得です。

さあ、テスト返しが始まる月曜日。この「テスト返し」を必ずこれからの学習につなげていきましょう!

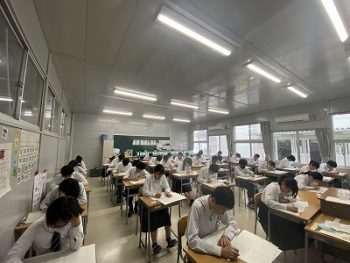

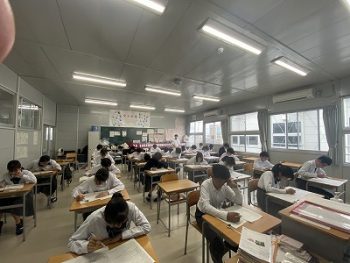

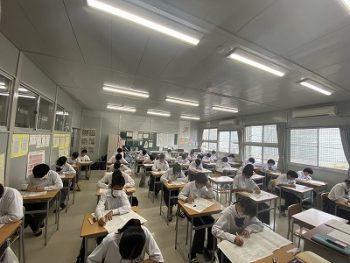

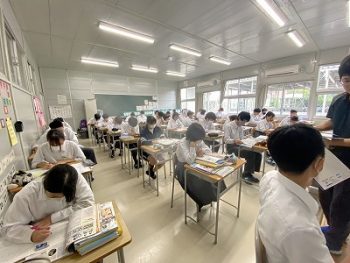

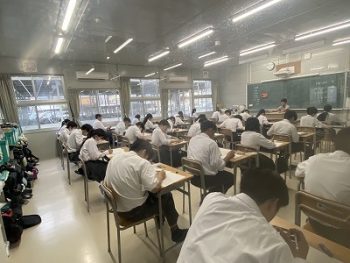

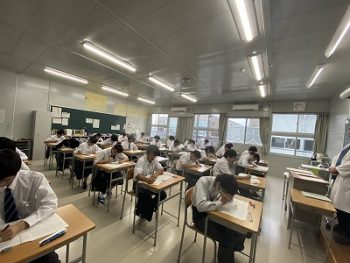

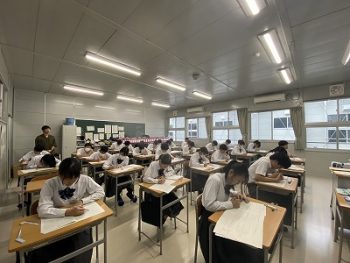

【写真は、3年生1組~

2年生1組~

1年生1組~

1年4組の順で紹介しています】

2024年10月5日更新|学校の様子

-

【本日10月4日(金)1限目の教科授業の様子から(3年生すべてのクラスと2年生1組・2組の様子)】川越中学校では昨年度から『定期テスト日課が新しくなりました!』。授業時間数の確保と合わせて、定期テストに向けてクラス・学年・学校全体で頑張って取り組む雰囲気を大切にしていくため。また、今年度の6月3日に開設した「校内サポートるーむ」に通級し、サポートるーむ内でテストを受ける子どもたちにとっても、心のゆとりと、気持ちと学習の準備にしっかりとあてることができるため大変効果のあるテスト日課となっています。子どもたちは1限目の教科授業の中で、クラスみんなで一生懸命に取り組む雰囲気がしっかりとできていました!

川越中学校では『定期テスト日課』を昨年度から変更して2年目を迎えています。みだしにも紹介したように、『授業時間数の確保』と合わせて、『定期テストに向けてクラス・学年・学校全体で頑張って取り組む雰囲気を大切にしていくため』。新しいテスト日課は、今年度6月3日から開設をした「校内サポートるーむ」に通級し、サポートるーむ教室にてテストを受ける子どもたちにとっても、心のゆとりと合わせて、気持ちと学習の準備にしっかりとあてることができるというメリットもいっぱいあります。

一昨年度までは、朝学活が終了して10分後からすぐに定期テスト1時間目が始まる日課となっていましたが、1限目を「教科授業」として取組み、2限目から定期テストがはじまる日課について、子どもたちもその意義と意味を受け止めてしっかりと頑張ってくれています。子どもたちは1限目の教科授業の中で、クラスみんなで一生懸命に取り組む雰囲気がしっかりとできていました。

2024年10月4日更新|学校の様子

-

昨日10月3日(木)の様子から【2学期「中間テスト1日目(3教科)」がはじまりました!】1時間目の教科授業を経て、2限目から4限目までの3時間を中間テストとして取り組みました。1年生は1学期の経験が大きく活かされているように思える取り組みです。全校生徒ともにいえることは、粘り強く最後まであきらめずにテストに向かう姿勢がハッキリとしていること。「中間テスト」は本日で終了をします。本日の午後からは部活動が再開します!

【写真は、昨日10月3日(木)全学年の2限目のテストの様子から】 写真は、上から3年生

2年生

1年生の順となっています。

昨日10月3日(木)から本日10月4日(金)までの2日間の日程にて「2学期中間テスト」がはじまりました。

昨年度から、定期テストの1限目は「教科授業として8時30分から授業を実施しています」。そして、2限目・3限目・4限目とテストを実施します。1年を経過して、1年生は半年を経過して、子どもたちもこの「テスト特別日課」にも慣れてきたようです。写真を見てもわかるように、全学年の子どもたちが1時間ごとのテストに全力で取り組んでいます。粘り強く最後まで取り組んでいます。当たり前のことかもしれませんが、「粘り強く最後まであきらめずに・・・」ということは当たり前のことかもしれませんが、当たり前のことを継続していくことの積み重ねが、学びをあきらめないチカラへとつながり、本当にチカラへとつながっていくと思います。今の川越中学校は、このようなチカラの育成を大切に取り組んでいます。

本日が中間テスト2日目で最終日となります。1年生と2年生は「技術家庭」のテストが行われるため、2限目から4限目までが「中間テスト」となります。3年生は2限目・3限目が「中間テスト」となり、4限目は「学活」となります。清掃・帰り学活そして、昼食後に部活動が再開されます。

本日も「中間テスト2日目」に頑張る子どもたちの姿を紹介します。

2024年10月4日更新|学校の様子

-

第37回三泗特別支援学級連合運動会開催!川越中学校から6名が参加し、出場したすべての競技を全力で取り組みました!みんな本当に頑張りました!【参加した6組のみんなの笑顔がいっぱい!中学生になり「心もカラダも一段と成長してきたみなさんの日常の取組みの成果」がしっかりと発揮できた時間となりました!】話をしっかりと聴く姿勢、順番待ちをしている姿勢、競技に全力で取り組む姿勢、仲間を応援する姿勢・・・自分のことも仲間への応援もみんなで一緒に頑張りました!会場の四日市ドームでの一生懸命がホームページでご覧のみなさん伝わってくれることを強く願います。参加した6名をあたたかい眼差しで応援している担任の寺本先生の表情も本当にあたたかく、優しく、子どもたちにしっかりと寄り添っていただいていました。ありがとうございました!保護者の皆さまにも一生懸命な子どもたちの姿をご覧いただきとっても嬉しかったです。ありがとうございました。

本日10月2日(水)四日市ドーム会場において、第37回三泗特別支援学級連合運動会が開催されました。川越中学校からは6組から6名が参加し、「開会式」、「ラジオ体操」、「80m走」、「大玉ころがし」、「くぐってとんで」、「閉会式」に参加、出場をし一人一人が全力で頑張りました!競技への出場はもちろんのこと、写真の用に、係別の青色ゼッケンを身に着け、小学生の「玉入れ」での係にもチェレンジをしてくれました!みんなとっても良い表情で頑張っていました!

6名全員が出場した競技に全力でチェレンジする姿は本当にたのもしく、そして一生懸命さがしっかりと伝わって来ました。子どもたちの成長は、一生懸命さと合わせて、多くの場面においてその行動一つ一つに成長をした姿を強く感じながら、応援させてもらいました!

【すごく成長した!と感じられた姿から】

■寺本先生の話も、競技説明をしてくれる係の先生の話も、をしっかりと聴く姿勢。

■しっかりと順番待ちをしている姿勢(競技でも応援スタンドで待っている姿も)。

■競技ごとの移動のときも、1列に並んできちんといどうすることができている姿勢。

■競技に全力で取り組む姿勢。

■体幹がしっかりとしてきた強く腕を振る・強く脚を蹴り上げる・強く走る姿勢。

■仲間の頑張る姿をしっかりと見て、応援する姿勢。

■自分のことも仲間への応援もみんなで一緒に頑張る姿勢。

■係を責任を持って取り組んだ姿勢。

6組の授業において、各クラスでの授業において、部活動において、学校行事において・・・話や説明をしっかりと聴き、一生懸命に取り組んできた成果だと思います。そして、いつもこどもたちに寄り添いながら支え、見守るていただく生活支援員の先生方の関わり、授業担当の先生方の関わり、担任の先生の関わりがあってこそだと思います。本当にありがとうございます!

そして、本日も午前中の大変お忙しい時間の中、子どもたちの頑張る姿に応援をいただき、温かく見守っていただいた保護者の皆さまにも感謝です。本当にありがとうございました!そして、準備・計画から当日の動き、後片付けまで子どもたちファーストで丁寧に取り組んでいただいた寺本先生に感謝です。ありがとうございました!

sssssssssssssssssss

2024年10月2日更新|学校の様子

-

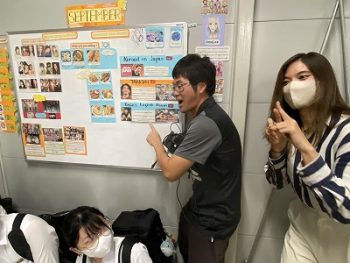

ちょっと遅くなってしまいましたが、興味と関心を引く趣向を凝らしたBoardが完成!【川越中学校ALTのSarah先生手づくりのEnglish Board『9月号』の紹介です!】今年度から全学年の英語授業のALTのSarah先生は「English Board」を作成することで、川越中学校の生徒のみなさんに少しでも英語に興味を持ってもらい、好きになってもらい、いっぱい英語に関わってほしいと思っています!10月に入りましたが「English Board9月号」はもうしばらく掲示をしますね!職員室前掲示ボードが「English Board」ですよ!

新しい校舎となり、川越中学校ALTのSarah先生手づくりのEnglish Boardは、職員室前の掲示ボードに引っ越しをしました!引っ越しをしたことによってEnglish boardの掲示場所もリニューアル!旧校舎の今までよりも全校生徒のみなさんと、先生たちが日常的に視覚に入る場所、しっかりと目立つ場所に新設をしました。今日は10月2日(水)。しかし、今日の紹介はEnglish Board9月号の紹介をします。

写真のモデルは、今日の放課後に3年生担任の松井先生と一緒に教室から移動してきた3年生の皆さんにモデルをお願いしました!もちろんSarah先生も一緒です!Sarah先生と一緒だと川越中学校の子どもたちはみんな笑顔になれます。この写真でもみんな笑顔いっぱいです!それだけ、Sarah先生が子どもたちとの距離を時間とともにどんどん近くなっている証拠です!そして、英語の授業を通した関わりがあったかくて、優しい関わりになっているのでしょうね・・・。松井先生もいつのまにか笑顔で全力で

EnglishBoardを紹介してくれています!

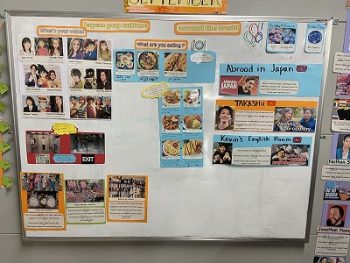

今回9月号の内容は以下の通りです。9月号作成にあたり、Sarah先生の紹介メッセージを伝えてもらいました。Sarah先生ありがとう!とっても子どもたちが関心を持ってもらえるわかりやすい内容となっています。毎回毎回、子どもたちが英語に親しみを持ってもらうように、いっぱいの工夫といっぱいの考えをつなぎながらEnglish boardとして素晴らしい作品に仕上げていただきました!

Sarah先生ありがとう!これからもSarah先生らしい、あたたかく、わかりやすく、勉強になるEnglish board作成を宜しくお願いします

【9月号English Board 英語バージョン】

Welcome back to a new school and a new semester! Did you enjoy your summer vacation? It is still very hot now, but it will be cool soon! Let’s do our best!

I watched a lot of YouTube during the summer vacation. How about you? Do you have a favorite YouTuber? Did you know? There are many people in other countries that share their interest of Japanese culture and pop culture on YouTube.

For this month’s English board, I want to introduce how many people celebrate Japan’s pop culture the world. Many people enjoy anime and games at conventions. There are others who sing famous Japanese songs in English, and of course, YouTubers who share interesting facts about the culture: Japanese pop culture has influence all over the world!

You may see many interesting differences to familiar characters and familiar foods, too! If you are interested, please take a look.

Let’s do our best this semester!

【9月号English Board 日本語バージョン】

新学期、新しい学校へようこそ!まだまだ暑い日々が続いていますが、もう少しで涼しくなりますので、頑張りましょう!

夏休み何かしましたか?私はよくYouTube見ていましたが、皆さんはどうですか?好きなYouTuberはいますか?

実は、外国で日本の文化に興味を持つ人々がいて、日本の文化やポップカルチャーについて世界に情報や経験を動画で共有するYouTuberはいますが、ご存じですか?

今月のイングリッシュボードでは日本文化、またはポップカルチャーはどういう風に世界に影響があるのかを紹介したいと思います。

例えば、たくさんの人々はEXPO, または大会などでアニメや漫画を楽しみます。または、ネットではよく知られている日本語の曲を英語に翻訳して歌い、その英語版動画をYouTube に出す人もいます。もちろん、アニメなどだけではなく、日本の文化、日常、観光スポット、政治などについた動画もYouTubeにアップされています。日本のポップカルチャーは世界中に影響があります。

もしかしたら皆さんの好きなキャラクターや食べ物も変わった姿であらわれるかもしれません!もしよければ見てみてください!

今学期もみんなで頑張りましょう!

2024年10月2日更新|学校の様子

-

【第77回三重県中学校陸上競技大会(2日目)】3年生にとって中体連主催の最後の陸上競技大会。その3年生最後の大会で3年生3名が躍動をしました!男子3000mで第1位!女子2000mで第3位!男子100mで決勝進出!本当に3年生の強い目的意識と強い気持ちを持ち、日々の練習、鍛錬をしっかりと継続してきた頑張りの成果だと思います。本当におめでとうございます!次の目標は『駅伝大会』になってくると思います。3年生を中心に川越中学校全体で、全校体制(態勢)で頑張りましょう!

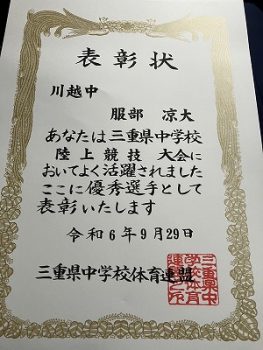

「男子3000m」決勝(タイムレース)において、3年生服部さんが『9分05秒11』の記録で第1位!そして、三重県で『優秀選手!』に選出されるという大変栄誉な賞を受賞しました。本当におめでとうございます!とにかく、日々の一生懸命な練習、鍛錬の積み重ねの成果だと思います。走る技術はもちろんこと、「心技体」そろって成長した3年間の成果だと思います。3年間はもちろんこと、さらには小学校時代から「川越町陸上少年団」で頑張ってきた積み重ねに尽きると思います。そしてその頑張りをしっかりと支えていただき、ご指導をいただいた川越町陸上少年団の指導者の皆さま、保護者の皆さまのおかげだと思います。本当におめでとうございます。

また、3年生服部さんだけではなく、「女子2000m」決勝(タイムレース)においても、3年生研屋さんが「6分26秒16」の記録で第3位!本当に見事な記録と順位だと思います。「女子2000m」は8月の全国大会でも優秀な成績を収めた選手も出場をする大変レベルの高いレースです。3年生の研屋さんは、1年生から3年生まで連続して県大会、東海大会に出場をした大変チカラのある選手です。途中、ケガなどもあった中でもしっかりと乗り越え、3年連続で三重県大会で常に上位で表彰を受け、3年連続で東海大会に出場をした選手です。3年間続けて三重県大会上位、東海大会出場を継続することが本当に難しいことであり、本当に価値のあることだと思います。今日はその頑張りを目の前で応援できなかったのですが、顧問の大池先生から「女子2000m」第3位という大変嬉しいお知らせが届き本当に嬉しく思いました。本当におめでとうございます!

昨日の「男子200m」でも準決勝に進出した3年生の横瀬さんは、2日間続けての三重県大会出場です。本日は「男子100m」に出場です。予選レースタイムは「11秒46」で準決勝進出!準決勝では「11秒38」の好記録で見事に決勝に進出決定です!準決勝の記録を比較すると、横瀬さんは決勝でも入賞ができる好記録です。2日間続けての出場ですので疲れもかなりある中で頑張りを継続してくれました。昨日は200mを予選・準決勝で合計2本走り、本日は100mを予選・準決勝で2本走るという大変ハードな日程で体力的にも肉体的にも疲労が蓄積していたのだと思います。「男子100m」決勝では、途中に肉離れが発症しても最後まで粘り強く走り切ってゴールをしました。それでも見事「8位入賞!」です。2日間本当にご苦労様でした。そして、本日の決勝8位入賞おめでとう!

このように3年生の先輩を常に目標としながら、2年生、1年生も躍動をしました。昨日の「女子800m」で大健闘をした1年生の服部さんに続き、「女子2000m」決勝では2年生の細川さんが、「6分38秒」の好記録で見事「8位入賞!」が決定をしました!陸上競技でも、しっかりと3年生から2年生、1年生へと引き継がれていきます。次は、「駅伝大会」が大きな目標となるのではないかと思います。川越中学校では「駅伝大会出場」にむけて、全校体制(態勢)にて取りくみます。昨年度は男女合わせて、第1回目の希望者で60名を越す子どもたちに集ってもらいました。川越中学校の駅伝は伝統のある競技種目です。間違いなく駅伝大会にも、川越町陸上少年団で頑張る子どもたちも一緒に全校体制で取り組むのですが、常に少年団で頑張る子どもたちがチームを引っ張ってくれています。駅伝でもそのチカラを発揮し、「チーム川越」で頑張ってほしいと思います。

本日までの2日間にわたり、保護者の皆さま、そして川越町陸上少年団の指導者の皆さまにつきましては大変お忙しい中、大会会場となる伊勢市三重交通Gスポーツの杜陸上競技場までありがとうございました。子どもたちはいつもこのような素晴らしい会場で自分の競技に集中をし、自分のチカラを堂々としっかりと発揮できるのは、保護者の皆さまと指導者の皆さまの支えとご指導の賜物だと思います。本当にいつもありがとうございます。感謝の言葉しかありません。

顧問の大池先生、辻木先生には他の部活動と掛け持ちをしていただきながら、三泗地区大会、三重県大会、東海大会、そして全国大会への引率もお願いしてきました。本当にありがとうございました。

2024年09月29日更新|学校の様子

-

【第77回 三重県中学校陸上競技大会(1日目)】今年度の三重県中学校体育連盟(中体連)主催の最後の中学校陸上競技大会です。1日目は三泗地区大会を勝ち上がった川越中学校から2名の選手が出場をしました!あと一歩で準決勝・決勝進出でした。自己記録を更新したという嬉しい結果も聴かせてもらいました!本当にこれからが楽しみです!明日2日目は川越中学校から4名の選手が出場をします!fight!川中生!

本日9月28日(土)伊勢市の三重交通Gスポーツの杜 伊勢 陸上競技場において、「第77回三重県中学校陸上競技大会」の1日目が開催されました。今年度の三重県中学校体育連盟が主催する陸上競技大会の最後の大会です。川越中学校からは、先の三泗地区陸上競技大会において勝ち上がった5名(内1名は2種目に出場をします)が2日間の大会に出場をします。本日の1日目は「男子200m」と「女子800m」に2名が出場をしました。この県大会には、8月に福井県で開催された全国大会に出場をしている選手も多く出場をしています。それだけ、ハイレベルな大会となっているのも理解できます。

雨の心配もありましたが、競技が始まるころには雨もやみ、風もなく、やや蒸し暑さは感じますが今までの猛暑日と比べても陸上競技に打ち込みやすい気候となってきたことは、とっても安心して応援ができます。

「男子200m」予選には3年生の横瀬さんが出場をしました。予選は8組で行い、各組上位3位までが午後からの準決勝に進出します。横瀬さんは素晴らしいスタートから加速に乗り、コーナーを曲がったところからトップに出てスムーズな走りで予選6組のトップとなり準決勝進出が決定しました。午後からの準決勝ではハイレベルなレースの中、最後まで競いながら頑張ったのですが決勝進出はできませんでした。しかし、三泗地区予選の頑張り、本日の三重県大会での頑張りはすごく自信に満ち溢れた走りにも見えました。川越陸上少年団において、コーチの指導のもと、1年次からのコツコツとした日々の練習の積み重ねで得た自信から来るものだと思います。3年間の集大成の大会です。明日は「男子100m」に出場する横瀬さんです。全力でがんばってくださいね!

「女子800m」予選に出場をしたのは、1年生の服部さんです。予選は5組で行い、各組上位3位までとその他タイムで2名が午後からの準決勝に進出します。女子800mには3年生・2年生も出場をする種目で、全国・東海大会に出場をした選手もいるそうです。それだけハイレベルなレースとなっていました。400mのトラックを2周するスピード感いっぱいの800m。持久力的な力だけではなく、スピードの持続力も必要であるかなりハードな競技種目だと思います。1年生の服部さんは、スタートから粘り強い走りで先頭集団にしっかりとくらいつきます。2週目の第3コーナーあたりからやや離されかけても本当に最後まで粘り強い走りで頑張りました。結果は予選2組の第5位。しかし、予選同組の第4位の選手は準決勝に進出をしています。そのタイム差は0秒74の僅差でした。しかし、予選5組までの出場をした1年生の中では第3位にあたる記録でした。本当にあと一歩のレースでしたが、本当に粘り強い走りをいっぱい見せてくれました。まだ1年生です。これからが本当に楽しみな選手です。これからも頑張れ!ファイト!

【1日目の結果と記録】

■男子200m予選 3年生 横瀬さん 23秒57 予選6組1位で準決勝に進出!おめでとう!

■男子200m準決勝 3年生 横瀬さん 22秒97 惜しくも決勝に進出ならず!よく頑張りました!

■女子800m予選 1年生 服部さん 2分27秒78(自己記録更新) 惜しくも準決勝進出ならず!よく頑張りました!

明日9月29日(日)は2日目です。川越中学校からは次に紹介する選手が出場をします。

■男子 100m 3年生 横瀬さん

■男子3000m 3年生 服部さん

■女子2000m 3年生 研屋さん

■女子2000m 2年生 細川さん

4名のみなさん。あすの大会もいつもと同じように、自分の持っているチカラを全力出し切って頑張りましょう!ファイト!

2024年09月28日更新|学校の様子