HOME > 学校の様子

-

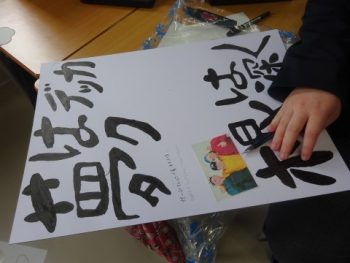

自らの「夢」を表現

川中生でいられるのも、後、わずか。3年生では、これからの先の未来を具体的に考える「ドリームマップ」に取り組んでいます。進学・就職先が決まりつつある中、将来の自分をイメージし、それぞれの思いを、自分の形で表現しています。来週には、発表会が開かれる予定で、みんなが楽しみにしています。自分の将来をワクワクしながらイメージするとともに、今できることをしっかりと取り組んでいこう。

2026年02月20日更新|学校の様子

-

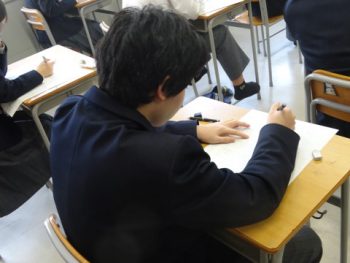

学年末の締め括り

昨日から明日まで、1・2年生は学年末テストを行っています。これまで学んできたことを、しっかりと発揮できることを期待しています。明日は、最終日。テスト勉強も、テスト当日も、粘り強く最後まで取り組みましょう。

2026年02月19日更新|学校の様子

-

租税教室

津税務署の方に来校いただき、3年生で「租税教室」を行いました。税務署の説明に始まり、税金の種類、税金の使い方等を教えてもらい、「平等」と「公平」について、税金を通して、班で考えました。人によって、考え方が違うことがよくわかります。税金によって、わたしたちの生活はつくられ、守られていることがよくわかりました。

2026年02月18日更新|学校の様子

-

県立高校後期選抜に向けて

昨日から、3年生は、県立高校後期選抜に向けた三者懇談会を行っています。自らの進路選択に向けて、最後の決定の場として、受検校について真剣に話し合いや確認を行っています。今の気持ちを大切にして、自らの進路を切り開くために、最後まで粘り強く学習をすすめてほしいと思います。

2026年02月17日更新|学校の様子

-

特別支援学級学習発表会

あいあいホールにて、三泗北部ブロック(Iブロック)の特別支援学級学習発表会が行われました。本校6組の生徒が参加し、スマホスタンド製作や野菜の栽培・調理実習等、普段の学校での学びについて、スライドを利用し、発表しました。生徒たちは、少し緊張しつつも、上手に説明をしていました。また、他校の発表を聞き、みんなで楽しい時間を過ごしました。

2026年02月13日更新|学校の様子

-

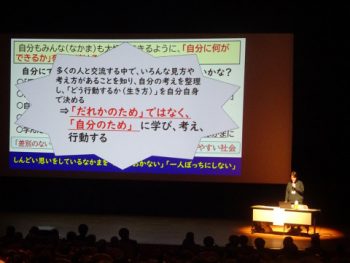

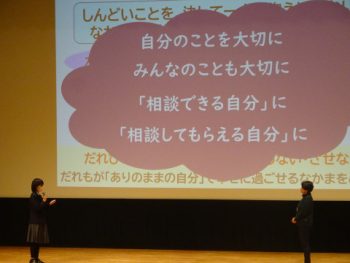

人権学習のまとめとして...

人権学習のまとめとして、公益財団法人反差別・人権研究所みえ(ヒューリアみえ)の荻田さんに来ていただき、講演をいただきました。子どもの権利条約の話から始まり、荻田さん自身の経験から、自分が友だちを知らない間に傷つけていたこと等は話され、お互いのことを認め合い、安心して話ができる関係をつくってほしい。また、そのために、自分に何ができるのかを考えて、行動してほしいと話されていました。

2026年02月12日更新|学校の様子

-

昨日、3年生は愛知教育大学に施設見学・体験授業を受けに行きました。これは、川越町が愛知教育大学と提携している事業の1つとして実施したものです。

国道1号線の渋滞で出発はおくれましたが、現地では、学長からのあいさつを受けた後、広大なキャンパス見学、教員志望の大学生による授業体験、学食体験等を行いました。とても貴重な体験で、これからの自らの「学び」(学校だけでなく社会教育もふくめた)について考える機会となりました。

お世話になった愛知教育大学の皆さま、ありがとうございました。

2026年02月10日更新|学校の様子

-

パウダースノー

積雪がありますが、本日、平常通り学校を開きます。

雪は前回より少ないですが、場所によっては凍結しているおそれがあります。また、高速道路がとまっているため、国道1号線を中心に渋滞が発生しています。その関係で、近辺の道路も交通量が増えているので、登校時には、凍結や自動車に十分注意して、登校しましょう。特に自転車通学の生徒は、十分に注意しましょう。

2026年02月9日更新|学校の様子

-

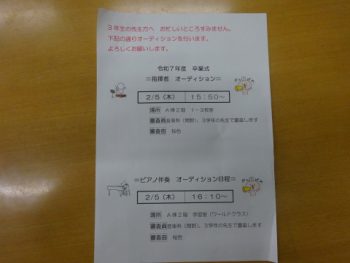

卒業式に向けて...

卒業式には、式歌として「桜色」を3年生全員で歌います。その際の指揮、ピアノ伴奏者のオーディションを行いました。

卒業式まで、後、1ヶ月。生徒たちの思いの詰まった、中学校生活最後の合唱となることを楽しみにしています。

なお、オーディション結果は、近日中に報告する予定です。

2026年02月5日更新|学校の様子

-

妊婦体験

3年生家庭科の授業では、現在、妊婦体験を行っているところです。役場の子ども家庭課からお借りした妊娠体験キットを利用して、階段を歩いたり、寝返りをうったり、靴下を脱いだり、いくつかの動作を疑似体験しました。生徒たちは、予想以上に大変な体験だったようです。

2026年02月3日更新|学校の様子